Diese Seiten sind

sowohl unter

www.kiwifo.de

als auch unter

www.wohlstand-für-alle.de

als auch unter

www.wohlstand-fuer-alle.de

erreichbar.

Das EZB-Dilemma

(Entscheidung Bundesverfassungsgericht vom 05.05.2020)

(Corona-Plandemie)

Die Europäische Zentralbank (EZB) steckt seit Jahren in einem Dilemma, wie sich auch gestern wieder bei der Pressekonferenz von Notenbank-Chef Draghi zeigte: Die Inflation in Euroland - mithin die Inflation nach dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) - ist nach vorläufiger Schätzung mit 0,5% im März (gegenüber 0,7% im Februar) wieder deutlich zu niedrig. Angestrebt wird eine Inflationsrate von knapp unter 2,0%, um sicher zu gehen, dass nicht in einzelnen Euro-Ländern Deflation eintritt. Deflation soll auf jeden Fall verhindert werden.

Diese niedrige Inflation (fast Deflation) ist nach klassischer Denkweise umso erstaunlicher, als nach wie vor ein enormes Geldmengenwachstum herrscht (M1 im Februar bei 6,1%). Zu erklären ist diese Diskrepanz zwischen Inflation und Geldmengenwachstum nur mit einer Verlangsamung der Geldumlaufgeschwindigkeit (freilich in dem Wirtschaftsbereich, der für die Inflation interessant ist und in dem die Inflation gemessen wird). Die Rede ist - nach klassischer Sicht - von einer Kauf- und Investitionszurückhaltung.

Der EZB gehen aber allmählich die Instrumente aus, um eine Deflation zu verhindern und um die vermeintliche Kauf- und Investitionszurückhaltung zu beenden. Das gesetzlich erlaubte Mittel der Senkung der Leitzinsen ist mit 0,25% fast am Ende. Niedrigere Zinsen sorgen im Grundsatz für höhere Kreditaufnahmen und damit für Geldmengenwachstum bzw. für höheres Geldmengenwachstum. Dieses wiederum sorgt - nach klassischer Sicht - für eine höhere Inflation. Die EZB kann letztlich nur über ein Geldmengenwachstum gegen die vermeintliche Kauf- und Investitionszurückhaltung ankämpfen. Wenn sie den Leitzins auf 0% herunter geschraubt haben wird, ist ihr gesetzlich zulässiges Repertoire aufgebraucht. Umstritten ist, ob die EZB auch im Sekundärmarkt Staatsanleihen aufkaufen darf, weil dies eine indirekte Staatsfinanzierung bedeuten würde.

Mit den klassischen Denkmustern wird man allerdings der Realität nicht wirklich gerecht. Denn wir haben es nicht mit einer allgemeinen Kauf- und Investitionszurückhaltung zu tun. Im Gegenteil: Der weit überwiegende Teil der Bevölkerung - insbesondere in den von Deflation am stärksten betroffenen Südländern - würde liebend gerne noch viel mehr Geld ausgeben (auch für Investitionen). Doch sie hat das Geld dafür nicht. Sie gibt ihr gesamtes Geld fleißig “bis zum Monatsende” aus und kann gar nicht mehr ausgeben. Selbst das durch Kredit einmal neu erzeugte Geld wird schon im nächsten Moment ausgegeben. An dieser Tatsache scheitert die klassische Denkweise. Und hieran scheitert auf längere Sicht die Möglichkeit der EZB, eine Deflation in Euroland zu verhindern - selbst durch den Aufkauf von Staatsanleihen.

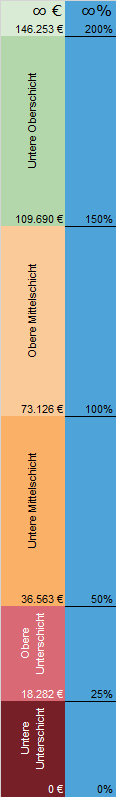

Eine Erklärung und Lösung dieses komplexen Problems findet man nur, wenn man sich - entgegen dem Tabu der klassischen Ökonomie - vergegenwärtigt, dass in allen Euro-Ländern sich das Geld bei wenigen Bürgern (und natürlich bei deren Unternehmen) ansammelt, und zwar in einem so hohen Tempo, dass die Betreffenden das Geld in Gänze rein faktisch gar nicht mehr ausgeben können (sog. Meudaleffekt). Es handelt sich um Beträge von Hunderten Millionen bis Milliarden Euro pro Jahr - auf einen dieser Bürger bezogen. Diese Gelder stammen freilich aus Gewinnen ihrer Unternehmen und stehen somit zur freien Verfügung. Aber Beträge dieser Größenordnung können Jahr für Jahr nicht mehr ausgegeben werden, weil es dafür nicht entsprechend viele Güter (auch ganze zum Verkauf stehende Unternehmen) gibt. Vor allem aber - und das ist das Hauptproblem - gelangen diese enormen Geldbeträge nicht wieder in die breite Bevölkerung (und in deren Unternehmen). Dieses Problem - welches dringend gelöst werden muss - kann die EZB aber nicht lösen, weil sie dafür nicht die Instrumente hat.

Die nötigen Instrumente für dieses Problem hat allein die Politik bzw. der Gesetzgeber. Doch diese/r verharrt - sicherlich aus völliger Ahnungslosigkeit und Unwissenheit - in Untätigkeit und überlässt das Problem der EZB.

Ergänzungen vom

05.05.2020

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 05.05.2020

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-032.html

Zu dem oben erwähnten Ankauf von Staatsanleihen hat am 05.05.2020 das Bundesverfassungsgericht mehreren Verfassungsbeschwerden gegen das Staatsanleihekaufprogramm der EZB (Public Sector Purchase Programme – PSPP) stattgegeben. Danach haben Bundesregierung und Deutscher Bundestag die Beschwerdeführer in ihrem Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG verletzt, indem sie es unterlassen haben, dagegen vorzugehen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in den für die Einführung und Durchführung des PSPP erlassenen Beschlüssen weder geprüft noch dargelegt hat, dass die hierbei getroffenen Maßnahmen verhältnismäßig sind. Der Beschluss des Rates der Europäischen Zentralbank vom 4. März 2015 (EU) 2015/774 sowie die hierauf folgenden Beschlüsse (EU) 2015/2101, (EU) 2015/2464, (EU) 2016/702 und (EU) 2017/100 sind – trotz des anderslautenden Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 11. Dezember 2018 – mit Blick auf Art. 119 und Art. 127 ff. AEUV sowie Art. 17 ff. EZB-Satzung als Ultra-vires-Maßnahmen zu qualifizieren.

Das Bundesverfassungsgericht hat seine Entscheidung insbesondere damit begründet, dass ein Programm zum Ankauf von Staatsanleihen wie das PSPP, das erhebliche wirtschaftspolitische Auswirkungen hat, insbesondere voraussetze, dass das währungspolitische Ziel und die wirtschaftspolitischen Auswirkungen jeweils benannt, gewichtet und gegeneinander abgewogen werden. Die unbedingte Verfolgung des mit dem PSPP angestrebten währungspolitischen Ziels, eine Inflationsrate von unter, aber nahe 2 % zu erreichen, unter Ausblendung der mit dem Programm verbundenen wirtschaftspolitischen Auswirkungen missachteten daher offensichtlich den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die EZB-Beschlüsse beschränkten sich auf die Feststellung, dass das angestrebte Inflationsziel nicht erreicht sei und weniger belastende Mittel nicht zur Verfügung stünden. Sie enthielten keine Prognose zu den wirtschaftspolitischen Auswirkungen des Programms sowie dazu, ob sie in einem angemessenen Verhältnis zu den erstrebten währungspolitischen Vorteilen stehen. Es sei nicht ersichtlich, dass der EZB-Rat die im PSPP angelegten und mit ihm unmittelbar verbundenen Folgen erfasst und abgewogen hätte, die dieses aufgrund seines Volumens von über zwei Billionen Euro und einer Laufzeit von mittlerweile mehr als drei Jahren zwangsläufig verursacht. Die negativen Auswirkungen des PSPP nähmen mit wachsendem Umfang und fortschreitender Dauer zu, sodass sich mit der Dauer auch die Anforderungen an eine solche Abwägung erhöhen.

Das PSPP verbessere die Refinanzierungsbedingungen der Mitgliedstaaten, weil sich diese zu deutlich günstigeren Konditionen Kredite am Kapitalmarkt verschaffen können; es wirke sich daher erheblich auf die fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten aus. Es könne insbesondere dieselbe Wirkung haben wie Finanzhilfen nach Art. 12 ff. des ESM-Vertrags. Umfang und Dauer des PSPP könnten dazu führen, dass selbst primärrechtskonforme Wirkungen unverhältnismäßig werden. Das PSPP wirke sich auch auf den Bankensektor aus, indem es risikobehaftete Staatsanleihen in großem Umfang in die Bilanzen des Eurosystems übernimmt, dadurch die wirtschaftliche Situation der Banken verbessert und ihre Bonität erhöht. Zu den Folgen des PSPP gehörten zudem ökonomische und soziale Auswirkungen auf nahezu alle Bürgerinnen und Bürger, die etwa als Aktionäre, Mieter, Eigentümer von Immobilien, Sparer und Versicherungsnehmer jedenfalls mittelbar betroffen sind. So ergäben sich etwa für Sparvermögen deutliche Verlustrisiken. Wirtschaftlich an sich nicht mehr lebensfähige Unternehmen blieben aufgrund des auch durch das PSPP abgesenkten allgemeinen Zinsniveaus weiterhin am Markt. Schließlich begäbe sich das Eurosystem mit zunehmender Laufzeit des Programms und steigendem Gesamtvolumen in eine erhöhte Abhängigkeit von der Politik der Mitgliedstaaten, weil es das PSPP immer weniger ohne Gefährdung der Stabilität der Währungsunion beenden und rückabwickeln könne.

Bundesregierung und Deutscher Bundestag sind nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aufgrund der ihnen obliegenden Integrationsverantwortung verpflichtet, der bisherigen Handhabung des PSPP entgegenzutreten und auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB hinzuwirken. Auch der Bundesbank ist es daher untersagt, nach einer für die Abstimmung im Eurosystem notwendigen Übergangsfrist von höchstens drei Monaten an Umsetzung und Vollzug der verfahrensgegenständlichen Beschlüsse mitzuwirken, wenn nicht der EZB-Rat in einem neuen Beschluss nachvollziehbar darlegt, dass die mit dem PSPP angestrebten währungspolitischen Ziele nicht außer Verhältnis zu den damit verbundenen wirtschafts- und fiskalpolitischen Auswirkungen stehen. Unter derselben Voraussetzung ist die Bundesbank verpflichtet, für eine im Rahmen des Eurosystems abgestimmte – auch langfristig angelegte – Rückführung der Bestände an Staatsanleihen Sorge zu tragen.

Anmerkung des KIWIFO

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist aus juristischer Sicht völlig nachvollziehbar und zutreffend. Allerdings offenbart diese Entscheidung auch, dass selbst das Bundesverfassungsgericht das von uns bereits am 04.04.2014 dargelegte Dilemma der EZB, welches letztlich auf dem genannten Meudaleffekt beruht, nicht begriffen hat. Denn andernfalls würde es erkannt haben, dass dem EZB-Rat aufgrund der bereits auf Null reduzierten Leitzinsen überhaupt kein anderes Mittel mehr zur Sicherung der Preisstabilität zur Verfügung stand und steht als die Aufkaufprogramme. Nur aufgrund dieses Unverständnisses des Bundesverfassungsgerichts ist zu erklären, dass dieses auf eine weitere Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB besteht.

Falls uns eine Prognose erlaubt ist: Der EZB-Rat wird mit Leichtigkeit die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Verhältnismäßigkeitsprüfung zu Papier bringen, sodass sich auch diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 05.05.2020 erledigen wird.

vom 28.07.2020

Hilfe durch die Corona-Plandemie

Die Corona-Plandemie hat der EZB vorübergehend eine Sorge abgenommen: die Schaffung und Verteilung neuen, zusätzlichen Geldes zur Stabilisierung des Geldwertes. Schon im März dieses Jahres sorgten die Bundes- und Länderregierungen mit ihrer Corona Soforthilfe für ein erhebliches Geldmengenwachstum bei M1 in Höhe von über 10,5 % gegenüber dem Vorjahr. Das Folgeprogramm im Juni sorgte sogar für ein Wachstum in Höhe von 11,2 %. Hinzu kommt wahrscheinlich jetzt das im Juli verabredete 1,8 Billionen Euro schwere Programm der EU. Immer größere Mengen an Geld werden durch Kreditaufnahmen des Staates generiert und in die Volkswirtschaft geschüttet. Und dennoch ist weit und breit keine Inflation in Sicht. Wie kann das sein?

Wie schon oben beschrieben, besteht unser Problem darin, dass die breite Bevölkerung ihr Geld ständig (vor allem auch) bei den Reichen (Superreichen) abgibt und dass diese ihr Geld gar nicht so schnell ausgeben können, wie sie es einnehmen. Das Geld versickert nach wie vor ständig in den Kassen der wenigen Reichen (ähnlich wie Regenwasser auf der Straße in der Kanalisation versickert). Ohne die ständige Produktion und Verteilung neuen zusätzlichen Geldes würde die Volkswirtschaft in kürzester Zeit austrocknen.

Die Regierungen nehmen der EZB also mit ihren (letztlich untauglichen) Maßnahmen vorübergehend eine große Sorge ab.

Ergänzung vom 27.10.2020:

Die heute veröffentlichten Zahlen der EZB https://www.bundesbank.de/.../2020-10-27-geldmengenentwicklung-download.pdf veranschaulichen das Vorstehend nachdrücklich (aaO. S. 3 Abbildung 2 “Kredite an öffentliche Haushalte”):

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|